昔読んだスケッチの技法書に

「しべは花の主役。人間にたとえれば顔であり、

目にあたる部位である。しべを精密に描くことで

絵はしっかりとしたものになる」という記述がありました。

不思議なことに、その言葉は私の心の奥深くに残っていて、

今現在、花を撮影する際には自然と「しべ」にピントを合わせています。

スケッチの技法書が、まだ手元にあったので久しぶりに開いてみました。

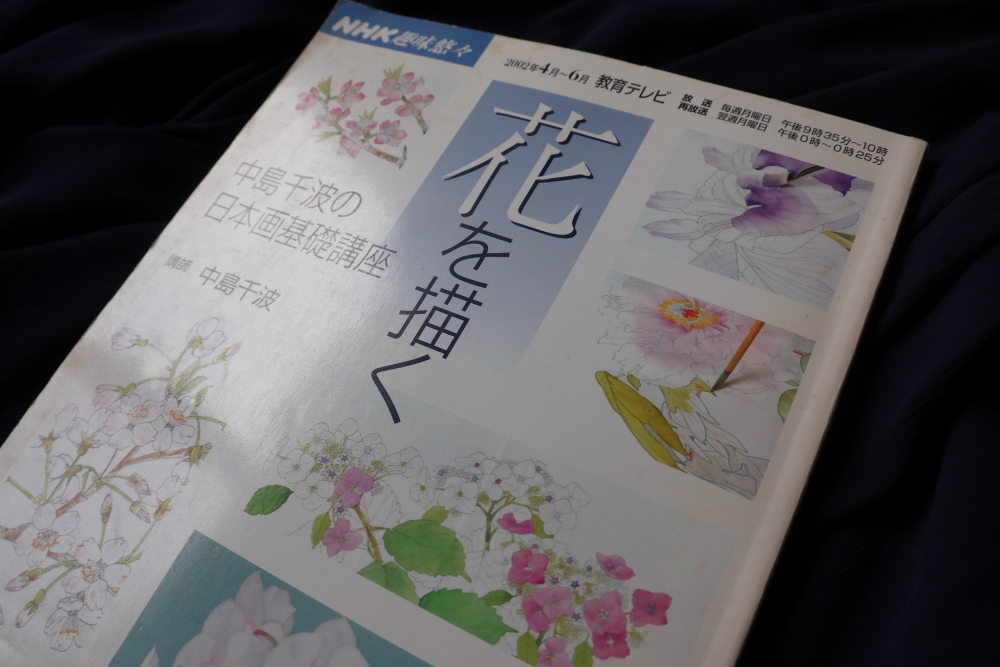

「中島千波の日本画基礎講座 花を描く」。

某放送局の教養番組の内容を一冊の教本として簡潔にまとめたもので

日本画家・中島千波が、チューリップやパンジー、桜、バラなど

春から夏にかけて咲く花の描き方を、わかりやすく解説しています。

中島画伯のスケッチはとにかく線が美しい。

輪郭を鉛筆で囲んでいるのですが、

極細の筆で描いたような濃淡が感じられる線なのです。

その極めて美しい線を見ながら、

画材の使い方や絵の描き方を学べるだけでも満足なのですが、

さらに、描くための心構え・考え方などが

解説されているのがうれしい。

「対象とどのように向き合い、何を表現するのか」は、

絵も写真も同じだと思うので、

多くの気づきやヒントを得ることができます。

たとえば

絵描きは、事件記者のようなもの、と思っています。

春夏秋冬、自然界に起こる「事件」をこの目で見て、

自分なりに解釈して伝えるのが仕事。

写生旅行に出かけると朝6時くらいから日没まで一日中スケッチしています。

(引用元:中島千波の日本画基礎講座「花を描く」 日本放送出版協会発行)

画家は画室にこもって

ひたすら絵を描いているものだと思っていたのですが、

実際は、画題を追いかけて全国を飛び回っている。

自分の目で見て感じることが大切だと教えられました。

ふだん何気なく花を見ているときと、

スケッチするために見るのとでは、

花の見え方、理解の深さが違ってきます。(引用元:同上)

写真の場合は、ピントの位置や画角を変えるなどして

何度も撮り直します。

粘り強く何度も撮ることは、

被写体を観察することでもあるので、

対象を深く理解することにつながりそうですね。

試行錯誤しながら撮り続けることで

目に見えない何かが自分の中に

積み重なっているのかもしれません。

(2023年6~7月撮影 機材:CANON EOS M6)